지난 19일에 있었던 ‘2024년 화장품 정책 설명회’를 통해 식품의약품안전처(처장 오유경· www.mfds.go.kr )가 도입 계획을 밝혔던 화장품 e-라벨 시범사업이 25일부터 시작한다. <관련기사 코스모닝닷컴 2024년 3월 19일자 ‘화장품 e-라벨 시범사업, 내년 2월까지 시행’ https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=47669 참조> 제한된 포장 면적에 작은 글씨로 표시하던 화장품 정보를 보다 효율성 높고 명확하게 제공하기 위해 시행하는 화장품 e-라벨 시범사업에는 우선 국내 제조사 가운데 △ LG생활건강(3월)을 필두로 △ 애경산업(주)(4월) △ (주)코스모코스 △ (주)동방코스메틱(이상 6월)이, 수입사의 경우에는 △ 엘오케이(유)와 록시땅코리아(유)(이상 4월) 등 6곳이 참여한다. 식약처는 참여기업과 관련해 “시범사업 준비에 걸리는 시간이 업체별로 다르기 때문에 순차적으로 시범사업에 참가하게 되는 것”이라고 설명했다. 화장품 e-라벨 시범사업 대상 제품의 경우 명칭·제조번호·사용기한 등의 주요 정보는 용기‧포장에서 큰 글씨로 확인할 수 있고 나머지 정보는 QR코드 등 e-라벨을 통

미국 ‘화장품 규제 현대화법’(The Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022· 이하 MoCRA)의 연말 발효를 앞두고 국내 화장품 업계 발등에 불이 떨어졌다. 연초부터 MoCRA 제정과 발효, 진행 과정 등 일련의 내용들을 지속 업데이트해 온 코스모닝은 해당 법 시행 약 4개월 여를 앞둔 현 시점에서 가장 유의해야 할 사안들을 점검하고 이에 대한 적절한 대책 마련을 위해 홍정훈 리소스오브케이뷰티(ROK) 대표의 기고문을 입수, 게재한다. 홍 대표는 MoCRA 관련 전체 내용을 포함해 우리나라 화장품 기업이 수립해야 할 대안 등에 대해 코스모닝닷컴에 기고한 바 있으며 지난 8월 17일 대한화장품협회가 주관·주최한 30차 CEO 조찬간담회를 통해 국내 화장품 업계의 대응 방향을 제시했다. 이번 기고문은 조찬간담회에서 제기됐던 일부 의문 사항과 이후 변경 내용, 그리고 해석의 차이에 따라 논란의 여지가 있는 부분들을 다시 확인해 독자 여러분께 전한다. 이와 함께 홍 대표의 기고문이 MoCRA 관련 모든 사안에 대한 ‘정답’이 될 수는 없으며 국내 타 관련 기관과 미국 FDA(관계자)의 견해·법(조항) 해석 등에 의

창간 7주년을 맞은 코스모닝이 화장품 전문 언론 1위 사이트로서의 위상을 굳건하게 다져가고 있다. 코스모닝이 랭키닷컴 전국 화장품 전문 언론 순위 TOP을 지키며 미디어 경쟁력을 인정 받았다. 이는 ‘제로 텍스트 시대’ ‘영상시대’로 불리며 언론매체의 신뢰도가 하락하는 상황에서 이뤄낸 결과라는 점에서 더 큰 의미를 갖는다. 2016년 8월 15일 창간한 코스모닝은 전문언론‧바른언론‧미래언론을 추구하고 있다. 본지는 공정한 보도와 깊이있는 정보 전달에 힘쓰며 뷰티 전문 미디어로 성장했다. 국내외 뷰티 뉴스를 아우르며 글로벌 매체로 발돋움하고 있다. 코스모닝은 독자의 가독성‧열독률‧재방문율을 높이는 데 힘썼다. 이는 랭키닷컴 1위라는 값진 성적표로 되돌아왔다. 창간 동시에 최고 영향력 발휘…7년 맞으며 아성 굳혀 랭키닷컴은 2001년 6월부터 국내 웹사이트 순위‧평가 서비스를 제공하고 있다. 홈페이지 방문객 수에 따라 순위를 매긴다. 순위가 높을수록 방문자가 많이 유입된 것을 뜻한다. 코스모닝은 2022년 1월부터 2023년 7월까지 화장품 전문 언론 사이트 순위 변화를 살폈다. 국내 주요 화장품 온‧오프라인 미디어 8개지를 대상으로 삼았다. 매월 마지막 주 매

아모레퍼시픽 “현 체제 인위적 변경 계획 없다” 단언 중소 브랜드에는 오프라인 진입 새 기회 될 수도…‘로드 편집숍’ 부활 전망도 ‘올리브영&Others’로 이어져오던 오프라인 로드숍(시판채널) 체제가 격변의 소용돌이에 직면했다. 지난 20일 LG생활건강이 지금까지 유지해왔던 오프라인 가맹점(네이처컬렉션·더페이스샵) 체제를 ‘물품 공급 계약’으로 전환하겠다는 계획을 공식화하면서다. 핵심을 요약하자면 이 같은 계약 구조의 변경은 그 동안 LG생활건강 화장품 브랜드·제품 만을 판매할 수 있었던 가맹점들이 타사 브랜드·제품을 자신의 매장에서 판매할 수 있게 된다는 뜻이다. 더 간단하게 말하면 2000년 대 이전 ‘전문점’ 형태의 오프라인 매장의 부활이 가능할 수도 있다는 의미로 확대 해석할 수 있다. 국내 화장품 오프라인 채널은 ‘전문점 → 브랜드숍 → 올리브영&나머지 브랜드숍’ 체제로 변화해 왔고 지난 2017년 이후 ‘올리브영·랄라블라(왓슨스)·롭스의 H&B스토어 VS 브랜드숍’ 구조를 잠시 유지했다가 현재 ‘올리브영&Others’로 굳어져 있는 상황이다. LG생활건강이 이 같은 가맹점 계약 구조 변화를 선언하면서 국내 화장품 시판

지난해 12월 29일, 조 바이든 미국 대통령은 ‘2022년 화장품 규제 현대화법’(The Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022·이하 MoCRA)을 포함한 ‘2022년 식품의약품 종합개혁법’(Food and Drug Omnibus Reform Act)에 서명했다. 이는 지난 1938년 이후 미국 화장품 법규의 첫 번째 개정안이다. MoCRA 신설에 따라 국내 화장품 기업·관련 업체들은 기업·제품 등록에 관련한 문의가 쇄도하고 있으며 이와 관련한 여러 이슈 역시 발생하고 있는 상황이다. 관련해 코스모닝은 미국 대형 유통업체들의 프라이빗 라벨(Private Label) 화장품을 전문 개발·생산해 미국 현지 유통을 전개하고 있는 (주)리소스오브케이뷰티(ROK) 홍정훈 대표의 특별 기고문을 두 차례에 걸쳐 연재한다. 현재 (주)리소스오브케이뷰티(ROK)는 미국 대형 드럭스토어 체인 월그린(Walgreens)의 직접 벤더이며 유기농 슈퍼마켓 홀푸드마켓(Whole Foods Market)의 제품을 전문으로 개발하고 있다. 지금까지 미국 대형 유통업체와 화장품 관련 실무를 진행하고 한국 제조사·브랜드 회사들의 미국 화장

대한화장품협회는 지난해 6월부터 식품의약품안전처·관련 기관·학계 전문가들이 참여한 규제혁신 민관협의체를 구성, K-뷰티의 새로운 도약을 위한 첫 단계로 화장품 산업 관련 규제에 대한 글로벌 스탠다드화와 현행화를 위한 활동을 전개했다. 6개월 여 간의 협의체 활동을 통해 혁신 대상 규제를 크게 △ 혁신·창조 브랜드 육성을 위한 글로벌 네거티브 체계로의 전환 △ K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 도입 △ 글로벌 스탠다드 품질경영체계 구축 등의 전제 아래 세부 내용을 도출했다. 이러한 규제혁신을 위한 기본 요건이자 최대 난관은 현행 화장품법을 ‘새롭게 제정’하는 수준으로 ‘전면 개정’해야 한다는 데 있다. 이는 개정(안) 발의에서부터 국회 본회의 통과라는 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 그 과정에서 최초 의도한 방향과 취지가 바뀔 수도 있다는 가능성도 열어둬야 한다. 코스모닝은 앞으로의 일정과는 관계없이 화장품협회가 식약처와의 논의를 거쳐 제시한 규제혁신 과제와 방향을 각 사안별로 짚어보고 이에 대한 세부 계획을 연재한다. 다섯 번째 논의 주제이자 이 시리즈 마지막으로 점검할 내용은 ‘글로벌 스탠드다 품질경영체계 개선’이다. <편집자 주> K-뷰티의 세계 수

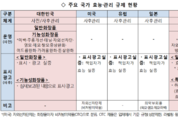

대한화장품협회는 지난해 6월부터 식품의약품안전처·관련 기관·학계 전문가들이 참여한 규제혁신 민관협의체를 구성, K-뷰티의 새로운 도약을 위한 첫 단계로 화장품 산업 관련 규제에 대한 글로벌 스탠다드화와 현행화를 위한 활동을 전개했다. 6개월 여 간의 협의체 활동을 통해 혁신 대상 규제를 크게 △ 혁신·창조 브랜드 육성을 위한 글로벌 네거티브 체계로의 전환 △ K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 도입 △ 글로벌 스탠다드 품질경영체계 구축 등의 전제 아래 세부 내용을 도출했다. 이러한 규제혁신을 위한 기본 요건이자 최대 난관은 현행 화장품법을 ‘새롭게 제정’하는 수준으로 ‘전면 개정’해야 한다는 데 있다. 이는 개정(안) 발의에서부터 국회 본회의 통과라는 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 그 과정에서 최초 의도한 방향과 취지가 바뀔 수도 있다는 가능성도 열어둬야 한다. 코스모닝은 앞으로의 일정과는 관계없이 화장품협회가 식약처와의 논의를 거쳐 제시한 규제혁신 과제와 방향을 각 사안별로 짚어보고 이에 대한 세부 계획을 연재한다. 네 번째 논의 주제는 K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 단계적 도입에 대한 내용으로 점검한다. <편집자 주> 화장품 안전관리 체계의 도입 필

대한화장품협회는 지난해 6월부터 식품의약품안전처·관련 기관·학계 전문가들이 참여한 규제혁신 민관협의체를 구성, K-뷰티의 새로운 도약을 위한 첫 단계로 화장품 산업 관련 규제에 대한 글로벌 스탠다드화와 현행화를 위한 활동을 전개했다. 6개월 여 간의 협의체 활동을 통해 혁신 대상 규제를 크게 △ 혁신·창조 브랜드 육성을 위한 글로벌 네거티브 체계로의 전환 △ K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 도입 △ 글로벌 스탠다드 품질경영체계 구축 등의 전제 아래 세부 내용을 도출했다. 이러한 규제혁신을 위한 기본 요건이자 최대 난관은 현행 화장품법을 ‘새롭게 제정’하는 수준으로 ‘전면 개정’해야 한다는 데 있다. 이는 개정(안) 발의에서부터 국회 본회의 통과라는 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 그 과정에서 최초 의도한 방향과 취지가 바뀔 수도 있다는 가능성도 열어둬야 한다. 코스모닝은 앞으로의 일정과는 관계없이 화장품협회가 식약처와의 논의를 거쳐 제시한 규제혁신 과제와 방향을 각 사안별로 짚어보고 이에 대한 세부 계획을 연재한다. 세 번째 논의 주제는 천연·유기농화장품 인증제도 민간주도 전환이다. <편집자 주> 천연·유기농화장품 정부 기준·인증 제도는 ‘유일’ 현재

대한화장품협회는 지난해 6월부터 식품의약품안전처·관련 기관·학계 전문가들이 참여한 규제혁신 민관협의체를 구성, K-뷰티의 새로운 도약을 위한 첫 단계로 화장품 산업 관련 규제에 대한 글로벌 스탠다드화와 현행화를 위한 활동을 전개했다. 6개월 여 간의 협의체 활동을 통해 혁신 대상 규제를 크게 △ 혁신·창조 브랜드 육성을 위한 글로벌 네거티브 체계로의 전환 △ K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 도입 △ 글로벌 스탠다드 품질경영체계 구축 등의 전제 아래 세부 내용을 도출했다. 이러한 규제혁신을 위한 기본 요건이자 최대 난관은 현행 화장품법을 ‘새롭게 제정’하는 수준으로 ‘전면 개정’해야 한다는 데 있다. 이는 개정(안) 발의에서부터 국회 본회의 통과라는 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 그 과정에서 최초 의도한 방향과 취지가 바뀔 수도 있다는 가능성도 열어둬야 한다. 코스모닝은 앞으로의 일정과는 관계없이 화장품협회가 식약처와의 논의를 거쳐 제시한 규제혁신 과제와 방향을 각 사안별로 짚어보고 이에 대한 세부 계획을 연재한다. 두 번째 논의 주제는 화장품법 도입과 함께 지금까지 시행하고 있는 기능성화장품 심사·보고 제도의 전면 검토에 대한 내용이다. <편집자 주>

대한화장품협회는 지난해 6월부터 식품의약품안전처·관련 기관·학계 전문가들이 참여한 규제혁신 민관협의체를 구성, K-뷰티의 새로운 도약을 위한 첫 단계로 화장품 산업 관련 규제에 대한 글로벌 스탠다드화와 현행화를 위한 활동을 전개했다. 6개월 여 간의 협의체 활동을 통해 혁신 대상 규제를 크게 △ 혁신·창조 브랜드 육성을 위한 글로벌 네거티브 체계로의 전환 △ K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 도입 △ 글로벌 스탠다드 품질경영체계 구축 등의 전제 아래 세부 내용을 도출했다. 이러한 규제혁신을 위한 기본 요건이자 최대 난관은 현행 화장품법을 ‘새롭게 제정’하는 수준으로 ‘전면 개정’해야 한다는 데 있다. 이는 개정(안) 발의에서부터 국회 본회의 통과라는 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 그 과정에서 최초 의도한 방향과 취지가 바뀔 수도 있다는 가능성도 열어둬야 한다. 코스모닝은 앞으로의 일정과는 관계없이 화장품협회가 식약처와의 논의를 거쳐 제시한 규제혁신 과제와 방향을 각 사안별로 짚어보고 이에 대한 세부 계획을 연재한다. 그 첫 번째는 ‘화장품 광고자율분쟁조정기구’(가칭)의 도입과 운영 방안에 대한 내용으로 지난 상편에 이어 하편을 싣는다. <편집자 주>

대한화장품협회는 지난해 6월부터 식품의약품안전처·관련 기관·학계 전문가들이 참여한 규제혁신 민관협의체를 구성, K-뷰티의 새로운 도약을 위한 첫 단계로 화장품 산업 관련 규제에 대한 글로벌 스탠다드화와 현행화를 위한 활동을 전개했다. 6개월 여 간의 협의체 활동을 통해 혁신 대상 규제를 크게 △ 혁신·창조 브랜드 육성을 위한 글로벌 네거티브 체계로의 전환 △ K-뷰티 글로벌 안전관리 체계 도입 △ 글로벌 스탠다드 품질경영체계 구축 등의 전제 아래 세부 내용을 도출했다. 이러한 규제혁신을 위한 기본 요건이자 최대 난관은 현행 화장품법을 ‘새롭게 제정’하는 수준으로 ‘전면 개정’해야 한다는 데 있다. 이는 개정(안) 발의에서부터 국회 본회의 통과라는 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 그 과정에서 최초 의도한 방향과 취지가 바뀔 수도 있다는 가능성도 열어둬야 한다. 코스모닝은 앞으로의 일정과는 관계없이 화장품협회가 식약처와의 논의를 거쳐 제시한 규제혁신 과제와 방향을 각 사안별로 짚어보고 이에 대한 세부 계획을 연재한다. 그 첫 번째는 ‘화장품 광고자율분쟁조정기구’(가칭)의 도입과 운영 방안에 대한 내용을 상·하 2회에 걸쳐 싣는다. <편집자 주> 광고자율

화장품 품질안전 주체 책임 이행 촉구와 함께 △ 기업의 품질안전 책임 의식 강화 △ 화장품 품질안전 관리 행위 규범화 △ 화장품 품질안전 보장 등을 취지로 한 ‘기업 화장품 품질안전 책임 이행 감독관리 규정’(이하 품질안전책임 규정)이 오는 3월 1일부터 시행에 들어간다. 중국 국가약품감독관리국(이하 NMPA)은 “이번에 시행하는 품질안전책임 규정은 △ 화장품감독관리조례 △ 화장품 허가·등록 자료 관리 방법 △ 화장품 생산경영감독관리방법 △ 화장품생산품질관리규범 등에 근거해 제정, 시행한다”고 배경을 밝혔다. 본문 30개 조항과 부칙 2개 조항 등으로 구성한 품질안전책임 규정은 중국 국경 내 화장품 허가·등록인·수탁 생산기업(이하 기업)이 법에 의거해 화장품 품질안전에 대한 책임을 이행하는 행위와 그 감독관리에 본 규정을 적용한다고 해당 범위를 정했다. (제 2조) 기업 법정 대표자(또는 주요 책임자·이하 동일)가 화장품의 품질과 안전에 관한 모든 책임을 지며 필요한 자원을 제공하고 품질 방침을 합리성에 근거해 제정하고 실시하여 품질 목표의 실현을 보장케 했다. 또 기업은 ‘품질안전책임자’를 선정해야 한다. 품질안전책임자는 품질안전책임제도의 요구에 따라 법정